栏目分类

你的位置:可靠股票配资网_正规的配资公司_十大可靠的配资 > 正规的配资公司 > 正规的配资公司

网上证劵放大渠道 网上“官宣闺蜜”,中学生好朋友的最高礼遇

发布日期:2025-05-13 21:11 点击次数:136

成年人无法踏足的虚拟空间里,青少年们以自己造的理想分身建立联结网上证劵放大渠道,获得掌控生活的自主和被认可的满足。他们快速结成友谊,又快速分离,也在对亲密体验的追逐中承受着未知的风险。

“官宣闺蜜”

“生米、哈迷:獾院;双鱼,ISTJ;喜欢的小深,画上几笔;还搞点自设oc(原创角色)什么的……其他,左撇子……”在我的小红书“互关”好友里,刘颖的自我介绍是最特别的。她今年14岁,是我2024年在研究“小马宝莉卡”时在小红书上认识的朋友,那次因采访聊过天后,她还经常给我点赞。每次刷到主页上出现一个手绘的蓝色短发女孩,我就知道是她又在创作了。

别看是个初中生,刘颖在网上的粉丝不少。她每次有更新,都会有人留言,“画风好米(好美)!”“喜欢!”她甚至还在利用寒假时间接绘画稿,通知发布后,接下来页面下方就会有一排排整齐的“劳斯(老师)蹲蹲”。

刘颖很开心。寻找好友,是她在互联网上发布作品的动力之一。为此,她写下了开篇那段不短的自我介绍,初次聊天时,她向我解释过,“生米”是歌手周深粉丝的代称,“哈迷”就是系列小说“哈利·波特”的书迷,“獾院”是她在网上自测的魔法学院分院信息,而“自设oc”就是给自己设定的原创角色……有了这些精准自我描述,茫茫网海中那些志同道合的人们就能迅速互相识别。

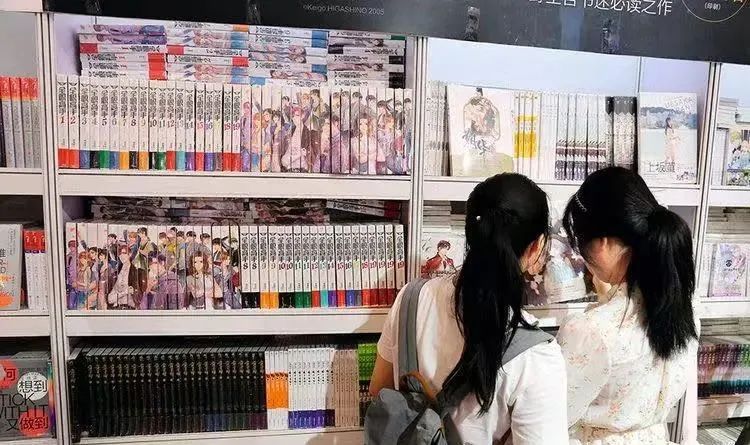

在校园,青春期的孩子们分享对“二次元”人物的喜爱,彼此建立友谊(行云 摄/ 视觉中国 供图)

事实证明效果不错。虽然我俩年龄相差十几岁,生活环境也完全不同,但凭借共同对“哈利·波特”的爱好,那次采访时的破冰过程非常顺利。不过,对于她留言区里的更多同龄人的简介,我就完全束手无策了。点开他们的页面,简单一点的只有一句“担:白鹿”,意为她是女明星白鹿的粉丝,复杂一点的可以一两百字:“咒术回战、排球少年、蓝色监狱,ch常驻……”每个成年人读不懂的短句,其实都像是我们日常见面时那句“你好”之后看到的东西:人的高矮胖瘦、言谈举止,在现实生活中,我们是靠它们来判断对方是否可以深交的。

2023年12月,共青团中央维护青少年权益部、中国互联网络信息中心联合发布了《第5次全国未成年人互联网使用情况调查报告》,报告显示,除了学习之外,未成年网民在网上排名最靠前的活动是玩游戏、听音乐、看短视频、聊天。具体到各个年龄段,基本偏好是,“小学生爱玩游戏、初中生爱社交和网上聊天、高中生倾向于获取信息和社会化活动”。

这些未成年孩子的网络社交形态,虽然深入程度各有差别,但大都和刘颖类似。1999年,南京大学社会学系教授风笑天在论文中引进“虚拟社会化”的概念,认为“网络技术将会产生出虚拟的社会关系,势必使人的社会性得到空前的延展和拓深,加速个人社会化过程”。到2023年,中国社会科学院大学的沈杰等学者提出“虚拟社会化终结”的论断,认为对于生活在当下Web 2.0甚至Web 3.0时代的人而言,线上线下已经发生“一元混合”,不再有明确边界。尤其对于从出生起就生活在数字技术和互联网环境中的“Z世代”(在中国是“95后”到“00后”)来说,所谓“虚拟世界”就是现实本身,他们的个体成长和社会化过程,几乎与互联网相互嵌入,难舍难分。

在这种现实与虚拟混杂的社交模式之下,他们对“朋友”的定义也与成年人的认知不同。在刘颖的粉丝那里,经常能看到这样的留言,“自设×××,欢迎交友”,接下来就会有人问,“宝宝我自设×××,喜欢×××,交友吗?”只要对方回一句“好的”,两人就算是朋友了。再或者,两人正好处在同一个“同好圈”,共享着一致的“推”,接下来,他们会在页面里互相关注,频繁互动。

当然,真正重要的朋友是不一样的。刘颖的很多粉丝都有“官宣闺蜜”,一旦进入这种模式,二人的好友关系就会变得更加独一无二。一个初二女孩在自己的页面置顶视频里贴了几张照片,写道:“官宣闺蜜,置顶给你,偏爱给你,勿动,勿扰,勿黑,勿抢,给你写小作文,我可以陪你过每一个节日。”而这个闺蜜,其实是她在玩游戏《蛋仔派对》时认识的网友,两人从没见过面,但可以一天24小时都在手机上保持联系,互相发表情包“斗图”、吃瓜,也可以分享少年心事。

2024年11月21日,2024年世界互联网大会·乌镇峰会未成年人网络保护论坛在浙江省桐乡市乌镇举行(中国青年报/ 视觉中国 供图)

刘颖住在南京,她的闺蜜则是一位远在辽宁省的女孩。二人同样素未谋面,是通过“马圈”(小马宝莉粉丝圈)认识的,虽然对方不画oc,也不搞同人,但刘颖的每幅画下都有对方的持续留言。刘颖给她的回赠则是每天一张作品,“保持更新,为那唯一一个每次我发帖子都能看到的人”。

自由与风险

除了这些远在他乡的好友,刘颖在网上的更多朋友都还是来自线下。对她来说,他们在互联网上的社交活动更像是日常交往的一种延伸。

除了给自己画自设,身处“马圈”的刘颖也喜欢写同人文。她作品的主角是一只水蓝色皮肤的小马,和正传作品里的其他马儿一起生活在小马利亚王国,会和它们一起经历冒险,也会发生争吵,重归于好。刘颖也把自己的好朋友写进了小说里,她给对方也设计了一个“马设”,去年整个夏天,她俩一起在补习班里学习,只要一有空闲,两个女孩就躲在一起讨论作品走向,聊小马们的故事,在眼前的练习册和作业本之外,她们共同拥有了另外一个不受限制的想象世界。

澳大利亚心理咨询师乔斯林·布鲁尔(Jocelyn Brewer)是一位长期研究青少年网络使用问题的专家,她倾向于用积极心理学中的自我决定论来解释社交网络对青少年的吸引力。这一理论认为,每个人都有三个与生俱来的需求:胜任、归属和自主。而互联网既能帮助孩子们通过各种工具表达自我,实现目标,又能帮助他们更好地与同伴进行联结。最重要的是,他们完成这一切的过程都是自主、自由的,“他们通过虚拟世界,重新定义自己是谁”。

对于正在经历“自我同一性”发展的青春期孩子来说,网络社交可以为现实提供一种补充。华中师范大学心理学院的柴晓运等研究者发现,不同人格特质的学生都可以通过互联网实现“同一性的整合”,内向的青少年会在这里补偿他们缺乏的社交技能,年龄较小的青少年会通过网络自我展示,广交朋友,低自尊的孩子会在这里寻找关于自我的信息,实验不同的身份,获得他人的反馈。

《小欢喜》剧照

而当现实空间中的联结被限制时,那个想象中的世界就成了同伴关系网最后的阵地。升入初中后,刘颖和自己原先的两个好朋友见面机会都变少了。她俩都是她的小学同学,一个是“马圈同好”,一个是她妈妈同事的女儿。“小升初”那年,她常常苦恼于三个人不能经常见面。“同好”住得离她家太远,周末又没有时间出门,她俩只能在放学后短暂的时间里聊天玩耍,和第二个朋友倒是有天然的便利,但到了初中,她们没有被分在一个班,对方原本就是被她拉进圈的,见面机会变少,就自然地退出了小马王国,刘颖的那本同人小说也再没更新过。

于是,如今这位网络闺蜜就变得格外重要。刘颖向我展示了她最近完成的一幅“自设”图。依然是主页里常常出现的蓝色短发少女,不过这次,少女旁边多了一位扎小辫的女孩,那是她为自己和闺蜜画的一张“合影”,两个女孩都和他们真实生活中的长相不同——起码刘颖的自设不像她一样戴眼镜——她们虽然远隔千里,却能以各自“数字分身”的方式,在纸面上长久相聚。

刘颖很喜欢“哈利·波特”里一句对友谊形成过程的描述,“当你和某人共同经历了某个事件之后,你们之间不能不产生好感”。她发现,就“经历某个事件”而言,与只能写作业、交流考试成绩的现实环境不同,互联网似乎可以提供无数种维系和增进友谊的方法。有的好友之间流行“养火”,从QQ到抖音,两人只要连续聊天7天,头像处就可以点亮一个火花标识,之后必须每天打卡,才能让火苗不熄灭。除了这种被社交软件鼓励的亲密度指标,还有好友约定在游戏里每日相见,共同打一场排位赛,夺下对方“水晶”,也像是共同完成了一件了不起的大事。还有那些共同追星的伙伴,彼此支持的状态倒像是共同养育孩子的父母。他们本来就有共同的爱好,如今还要约定一起打投,一起做数据、剪视频,还要抢周边、刷超话,忙忙碌碌中,朋友的情谊反而比现实中更稳固。

这时,虽然是遥远不可及的支持,也能给现实以安慰。上学期的期中考试,刘颖没有考好,生物满分40分,她考了32分。妈妈一时生气,说了句“班上大部分同学都比你考得高”,她瞬间感觉“心碎成了纸片”,一个人在卫生间里开着水龙头哭了一场。这时,能给她安慰的只有画在考卷一侧的两个女孩的剪影,她还在下面写了句:“也许你我一生都不会见面,但却有老朋友的感觉。”闺蜜见她把画发在网上,马上留言:“没人夸你就让我来夸夸吧!”

《小别离》剧照

不过,这些用数字分身互相联结的孩子们,也需要应对社交边界扩展后的种种风险。

首要问题是“认同焦虑”。日本精神病学家斋藤环在《自伤自恋的精神分析》里分析,“随着通信环境的巨大进展,年轻人的沟通方式发生了革命性的变化。在社交媒体上,使用者依靠相互认可在网络上形成松散的内部社群,通过‘点赞’互相输送象征性的认可信号成为一种礼仪”。这种环境带来了“联结—认同”的一元化,年轻人们为了获得被同伴认同的感觉,不得不与之保持24小时的联结。不管是打游戏、剪辑视频,还是配音、拆卡,进展良好时,好友和粉丝们送上的点赞和关注,能带给人强烈的被认同的感受。可一旦粉丝数量下降,或者发布作品后长期无人问津,又或者好友点赞不及时,他们就会陷入“我是不是不受欢迎”“我的朋友们都离我而去了”的负面感受。

“朋友”来得快,去得也快。在各种各样的“官宣闺蜜”视频下方,经常能看到有人哀伤地评论,自己再也不要找“闺蜜”了。“养火”成了形式主义的“打卡”,上一次“真心对真心”的结果是对方单方面断联,或是原本说好的专属亲密挤进了“三人友谊”。仔细了解才知道,对方可能是又进入了其他圈子,嗑上了其他CP,两人共同话题减少,亲密关系也烟消云散。

但网络关系的崩盘有时比现实中更加残酷。这些仅仅依靠文字和表情包建立友谊的孩子们,虽然听过对方内心最深处的秘密,彼此间的了解依然是比较浅层的,但因为共享着同一个好友圈,如果想让对方“社死”,只需要发一条动态,或者在圈内散布一则谣言。2022年,我曾经报道一起未成年人因网暴而自杀的案件,最终让她放弃生之希望的就是一个社群投稿帖里的集体攻击。

有时,这些线上社交的空间也会给线下的朋友关系增加某种风险。北京一位高中语文老师告诉我,在社交媒体加入后,校园霸凌的范围也扩展到了网络上,“现在我们讲霸凌,不只是我在学校里边欺负你,说你的坏话、给你起外号。有时候可能我们全年级的学生都在一个群里,如果我在这里发布一些负面的霸凌性的言语,其影响力会变得更广。因为孩子们是要把影响加之于我在乎、对方也在乎的人身上,这种跨越线上线下的霸凌伤害性也会更大。”

《少年的你》剧照

两个世界

2024年,江苏苏州昆山市葛江中学教师于洁接到过一位六年级小学老师的求助,说感觉班里的学生们普遍早熟,五年级时就有学生将同班同学作为漫画主角,描绘一些不当内容。有一次班里有女生不小心摔坐在一名男生的大腿上,班里一位平日里斯文乖巧的男生,竟然也开始起哄、说粗话。作为老师,她感觉好像是无意间发现了学生的“月之暗面”,一时难以接受,深感苦恼。

于洁是苏州名优班主任工作室的主持人,经常在自己的微信公号上给老师们回信答疑,这次,她在聊完问题后,又在信中荡开一笔,写道:“如今的学生和之前的不一样了,他们很多时候生活在虚拟世界,在那里,他们有自己的语言、自己的人际交流和生活方式……教育变得越来越艰难,这是很多老师的共识。我想很大一部分原因是学生和老师生活在了两个世界。”

如何处理这两个世界的关系,是全世界的教育者们共同面临的问题。

2024年11月28日,澳大利亚联邦议会通过《2024网络安全(社交媒体最低年龄)修正案》,要求科技平台必须采取措施,让全国16岁以下人群无法使用社交媒体,否则将面临巨额罚款。当年5月,新西兰政府也发布了针对校园的手机禁令。政策支持者认为,限制青少年接入社交媒体,可以提高他们对真实世界的兴趣,培养专注力;反对者则相信,互联网本身就是强大的教育工具,成年人应该帮助孩子们接纳并整合这些工具,而不是一禁了之。

《加油妈妈》剧照

2005年到2012年,微软研究院的首席研究员达纳·博伊德(Danah Boyd)访谈了来自美国18个州、不同社会经济和种族背景的青少年,试图了解他们在互联网上的生活状况,她在《这很复杂:联网青少年的社交生活》里写道:“与上一代人相比,今天的青少年没有那么多自由去游荡。”许多美国青少年在社区外的学校上学,住在门禁森严的社区里,他们(通常是父母)被告知要警惕陌生人。在这样的环境中,社交媒体是青少年有效体验生活的唯一途径,“它并不是特洛伊木马,而是一个释放阀门,让青少年重新找回有意义的社交,将其作为管理周围压力和限制的工具”。

对于陷入担忧中的成年人来说,也有一个好消息,良好的亲子关系可以有效避免互联网社交的消极影响。2018年,湖南科技大学教育学院的研究者们通过对1000多位初中生的调查发现,亲子间的互动性和亲密感,可以直接对个体的网络使用行为产生影响。在日常互动较好的家庭中,父母能够充分尊重孩子的想法并做出回应,使他们无形中学会了对他人的尊重和移情,即使在缺乏社会线索,无法正确判断对方的语气、态度反应以及情绪状态的网络交流中,依旧能懂得换位思考,减少成为欺负者的可能性,而在相对平等的交流环境中,孩子在受到网络伤害时也能及时向父母寻求帮助,减少进一步的心理损失。

作为仍要和学生在线下展开教育的老师,于洁想到的办法是努力丰富物理空间的趣味性,让孩子们在学校里的时光不那么难熬。每接一个新班级,她都会亲自打扫卫生,给学生购置储物格、换窗帘,在教室里养各色植物。她也参考游戏里的“奖励”方式,给考试进步或者表现良好的孩子送些小礼品,一盆文竹或是一块雨花石。她想,尽管无法与互联网上的五彩斑斓相抗衡,起码可以给学生们的成长过程,增添一点点来自现实生活的质感。

正如博伊德在全书后记中所说,如果担心孩子们花太多时间上网,最好的对策不仅仅是拔掉插头,家长、教师甚至城市规划者都应该行动起来,给予孩子们身体上的自由、闲暇时间和更多的公共空间,从而真正改变他们的数字习惯。

《小舍得》剧照

(应受访者要求网上证劵放大渠道,文中刘颖为化名)